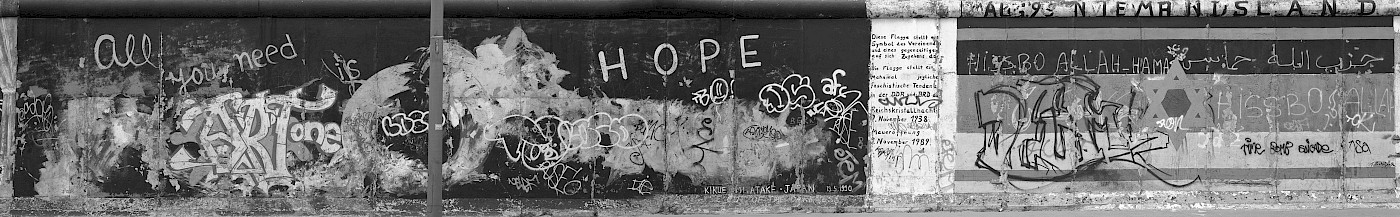

1990: Freiräume entstehen

Viel Platz und wenig Geld: Berlin war in den 1990er Jahren eine Stadt der Möglichkeiten, in der jedoch wenig Geld verdient wurde. In ganz Berlin und insbesondere im Ostteil der Stadt ließen sich freie Flächen finden. Die Berlinerinnen und Berliner nutzen diese Freiräume so lange bis Investoren die Grundstücke kauften, um sie zu bebauen, zu verkaufen oder zu vermieten. An der Mühlenstraße in Berlin-Friedrichshain geschah dies zunächst weitestgehend unbeachtet von der Öffentlichkeit. Das ehemalige Grenzgebiet war kein Teil des Friedrichshainer Kiezes.

„Die Idee war: Die Vergangenheit ist Vergangenheit. Wir wollen damit nichts mehr zu tun haben, jetzt machen wir alles wieder neu. […] Heute würde man vielleicht anderweitig damit umgehen. Aber das ist auch ein Zeitzeuge für diese Momente.“

Verkaufsabsichten und Proteste

„Die westdeutsche Idee hat sich ja komplett übergestülpt über diese Romantik der Lost Places.“

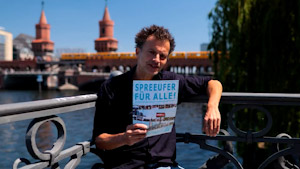

Erst als viele Freiräume in der Stadtmitte schon verschwunden waren, begann die Stadtgesellschaft sich intensiver mit der Frage der Stadtentwicklung zu beschäftigen. Einen Startschuss für Proteste gegen die Privatisierung der Räume an der Spree war die Gründung der „Media Spree“ 2002. „Media Spree“ war eine Vereinigung von großen Investoren. Sie verfolgten das Ziel, in privat-öffentlicher Kooperation Medienfirmen an der Spree zwischen Elsenbrücke und Jannowitzbrücke anzusiedeln. Dagegen protestierte eine lautstarke zivilgesellschaftliche Opposition. Initiativen wie „Mediaspree versenken“ demonstrierten kreativ und öffentlichkeitswirksam für den Erhalt des öffentlichen Raums.

„Das ist kein Ort, an dem Touristen gerne sind. An dem Ort sind keine Berliner. Das sind keine Wohnungen. Das ist eigentlich tote Schlafstadt, oder wie sagt man dazu? Tote Bürostadt.“

Dennoch konnte der amerikanische Investor Anschutz noch ohne großes öffentliches Aufsehen handeln. Die Anschutz Entertainment Group kaufte das Areal an der Mühlenstraße zwischen Ostbahnhof und Warschauer Straße und errichtete eine Eventarena. 2006 baute Anschutz eine Bootsanlegestelle für die Arena und entnahm dafür das Kunstwerk „Masken“ aus der East Side Gallery. Es wurde neben der Anlegestelle aufgestellt. Im Jahr 2013 wiederholte sich das Geschehen: Für das Wohnhaus „Living Levels“ entnahm der Investor Maik Uwe Hinkel das Kunstwerk „Himlen over Berlin“ für seine Zufahrt. Dieses Mal demonstrierten Tausende gegen die Baumaßnahmen und die Zerstörung der Galerie. Mehr als 30.000 Menschen unterschrieben die Petition „East Side Gallery retten“.

Teilerfolge des zivilgesellschaftlichen Protests

Die Proteste erreichten Teilerfolge: Es wurden weniger Mauerteile versetzt als es die Planungen vorsahen. Ein öffentlicher Uferweg entlang der Spree wurde zugesichert. Der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg hatte Erfolg bei einem Projekt: Er verhinderte, dass zehn geplante Stadthäuser entlang der Spree gebaut wurden. Nach der Umwidmung von Bauland in Grünfläche richtete er einen öffentlichen Park ein, auch finanziert als Ausgleichsfläche durch Anschutz. Ein Teil des Spreeraums konnte so für alle frei zugänglich bleiben.

Rückblick: Städtebauliche Planungen seit 1992

Die Bebauung konnte im Jahr 2013 nicht mehr gestoppt werden. Das lag auch daran, dass die Entscheidung für die Bebauung an der Spree schon viel früher gefallen war. Ende 1992 hatte die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen einen städtebaulichen Ideenwettbewerb ausgerufen, der auch die Grundstücke an der Mühlenstraße betraf. Ziel war es, das Gebiet um den Hauptbahnhof (heute Ostbahnhof) und an der Mühlenstraße zu entwickeln und den städtebaulichen Zusammenhang wiederherzustellen, der durch die Berliner Mauer zerstört worden war. Der daraus hervorgegangene „Rahmenplan Hauptbahnhof/Spreeufer“ legte die Grundlage für die Bebauung des Spreeufers, wie sie heute zu sehen ist. Erst in den 2000er Jahren offenbarten sich der Öffentlichkeit die Konsequenzen der Baugenehmigungen.

„Ich fand das schon so ein bisschen übergriffig und auch vielleicht ein bisschen dreist, weil die East Side Gallery ist ja nun doch ein Ort, der auch international wahrgenommen wird.“

Die Debatte im Jahr 2013 über das Versetzen von Mauerteilen brachte auch die Frage nach der Zukunft der East Side Gallery in die Öffentlichkeit. Sie war Anstoß für eine fünfjährige politische Auseinandersetzung und endete mit der Entscheidung des Landes Berlin, die Galerie langfristig zu erhalten. Es sollten keine weiteren Kunstwerke aus dem Denkmal entnommen werden. Mit der Übertragung der East Side Gallery an die Stiftung Berliner Mauer im November 2018 beauftragte es die Stiftung damit, das Denkmal zu erhalten und mit historisch-politischer Bildungsarbeit die Identität der East Side Gallery zu stärken.

Wjatscheslaw Schljachow: „Die Masken“ Karina Bjerregaard: „Himlen over Berlin“

„Zeichen in der Reihe“ von Mirta Domacinovic war bereits seit Mitte der 1990er Jahre nicht mehr als ein Kunstwerk erhalten. Es wurde das erste Mal im Zusammenhang mit der Räumung der Wagenburg 1996 bewegt. Weitere Segmente ließ die Firma Trockland für einen Zugang zu ihrem Hotel- und Wohnkomplex „Pier 61 I 64“ in den Park versetzen. Seit 2022 ist das Kunstwerk wieder zusammengefügt

Mirta Domacinovic: „Zeichen in der Reihe“

Zeitzeugen erinnern sich

Weiterführende Informationen:

Die East Side Gallery im Zustand von 1990, Die ersten Kunstwerke sind bereits zu sehen: https://www.youtube.com/watch?v=jOqyt1Y5tH8