Thema

Einheitfüralle?

Ausgrenzung statt Einheit

Die Grenzöffnung im November 1989 war ein glücksbringender Moment. Doch Menschen, die als fremd angesehen wurden, gerieten in der neuen Situation vielfach in Bedrängnis. Rassistische Übergriffe und Gewalt nahmen zu. Besonders davon betroffen waren die ehemaligen Vertragsarbeiterinnen und Vertragsarbeiter, die aus Vietnam und Mosambik zum Arbeiten und für eine Ausbildung in die DDR gekommen waren. Ausgegrenzt wurden auch die West-Berlinerinnen und Berliner, die selbst oder deren Eltern aus der Türkei nach Berlin gekommen waren.

„Wir wurden damals fallen gelassen.“

Rassistische Gewalt

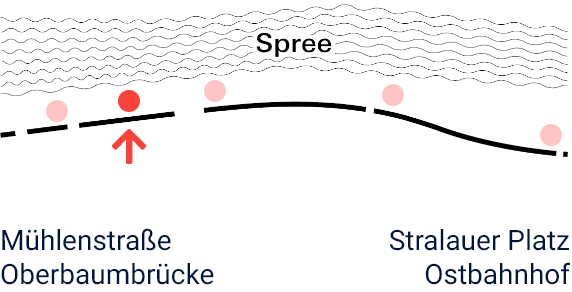

Rassistische Gewalt gab es in Ost- wie Westdeutschland schon vor 1989. Nach der Vereinigung der beiden deutschen Staaten 1990 wuchsen Zahl und Ausmaß der rassistischen Gewalttaten, Menschen wurden verletzt oder getötet. Viele migrantische Berlinerinnen und Berliner erlebten das folgende Jahrzehnt als Zeit der Angst. Die Welle der extremen rassistischen Übergriffe und die zurückhaltende Reaktion der deutschen Regierung darauf zerstörten Vertrauen in den deutschen Staat und hinterließen ein Gefühl des Alleingelassenseins.

„Ich war sehr traurig und ich hatte auch Angst.“

Wie erinnern sich die Menschen aus Ost und West?

Mehr als 30 Jahre nach dem Fall der Berliner Mauer und dem Ende der Diktatur in der DDR stellte sich die Frage, wie die Menschen aus Ost und West die Vereinigung beider deutscher Staaten erfahren haben. Wie wirkte sich der Systemwechsel auf ihr Leben aus? Welche Erfahrungen machten die Künstlerinnen und Künstler der East Side Gallery und andere Menschen aus beiden Teilen Berlins in den folgenden Jahren? Wie schauen sie heute zurück auf den Umbruch von 1989 / 90?

Vaterland

Mit seinem Bild Vaterland verwies Günther Schaefer auf den 9. November als Datum der Reichspogromnacht 1938 und des Mauerfalls 1989 und damit auf die Verantwortung, die das geeinte Deutschland für die Shoah trägt. Das Bild ist oft Ziel politisch motivierter und antisemitischer Schmierereien. Günther Schaefer Günther Schaefer ergänzte die Orte, in denen in den 1990er Jahren Menschen Opfer massiver rassistischer Gewalt geworden waren.

Gemischte Gefühle nach dem Mauerfall

Leichte Sprache

Leichte Sprache