1990: Gemischte Gefühle

„Ich kannte viele Menschen im Osten, die nach dem Mauerfall ein sehr verzwicktes und unvorhersehbares Leben führten.“

Das Jahr 1990 war nicht für alle ein Anlass zur Freude. Das Ende der DDR brachte Freiheiten und Möglichkeiten, aber auch Herausforderungen mit sich. Die politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Neustrukturierung veränderte das Leben vieler Menschen in Deutschland. Wer sich in der DDR wohlgefühlt oder in dem System zurechtgefunden hatten, empfand die Vereinigung Deutschlands oft als Zusammenbruch der bisherigen Lebenswelt.

Am 3. Oktober 1990 feierten viele Menschen die Vereinigung von DDR und Bundesrepublik Deutschland

So erinnern sich viele Ostdeutsche mit Freude an das Ende der DDR, denken aber mit unguten oder gemischten Gefühlen an die Zeit ab 1990. Was in der DDR galt und Bestand hatte, war im vereinten Deutschland plötzlich weniger Wert. In der DDR erworbenes Wissen und Fähigkeiten fanden oft genug wenig Achtung. Besonders wirkte es sich aus, dass viele Arbeitskräfte nicht mehr gebraucht wurden. Der Verlust der Arbeit bedeutete oft auch ein Verlust des sozialen Netzwerkes. Stärker noch als die direkten sozialen Folgen traf die offene Abwertung viele Ostdeutsche tief.

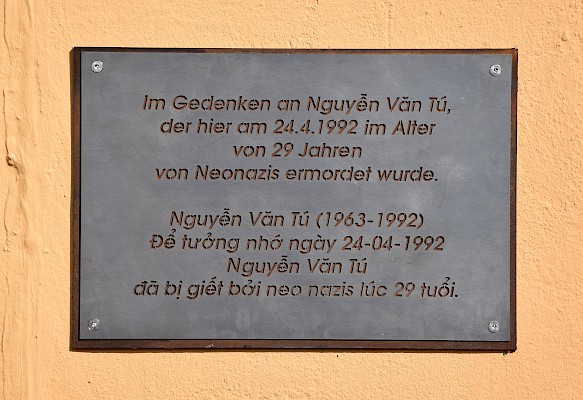

1989 arbeiteten, studierten und lebten Schätzungen nach rund 129.000 Menschen ohne deutsche Staatsbürgerschaft in der DDR. Sie kamen aus Mosambik, Kuba, Angola, China und Algerien. Die größte Gruppe war die der vietnamesischen „Vertragsarbeiterinnen und Vertragsarbeiter“, die knapp die Hälfte ausmachten. Sie befanden sich nach der Maueröffnung in einer existentiellen Notlage. Viele erlebten zudem rassistische Gewalt.

„Im gesellschaftlichen Leben sind vietnamesischen Vertragsarbeiterinnen viele Probleme begegnet.“

Mit der Einführung der Marktwirtschaft und der Währungsreform wurden viele ostdeutsche Betriebe umstrukturiert oder geschlossen. Auf dem Arbeitsmarkt bevorzugten Arbeitgeber häufig die Arbeitskräfte aus Deutschland. Die Mehrheit der „Vertragsarbeiterinnen und Vertragsarbeiter“ verlor ihre Stelle und damit auch ihre Unterkunft in den betrieblichen Wohnanlagen. Die bilateralen Verträge zwischen der DDR und anderen Ländern liefen aus und damit erloschen die Aufenthaltserlaubnisse. Der deutsche Staat zahlte allen, die ausreisten, eine Prämie von 3.000 DM. Wer bleiben wollte, musste ein festes Einkommen und eine Unterkunft vorweisen können. Die Mehrheit der „Vertragsarbeiterinnen und Vertragsarbeiter“ verließ die Bundesrepublik. Andere blieben in Deutschland und kämpften um ein langfristiges Bleiberecht. Sie gründeten Familien, bauten eigene Unternehmen auf, arbeiteten in verschiedenen Bereichen und engagierten sich sowohl politisch als auch sozial und kulturell.

„Bei der Ausländerbehörde haben sie mich zum Arbeitsamt für die Arbeitserlaubnis geschickt. Beim Arbeitsamt haben sie mich zur Ausländerbehörde für die Arbeitserlaubnis geschickt. […] Das war also [… ein] Teufelsspiel“

Ein besonderes Unrecht erlitten die mosambikanischen „Vertragsarbeiterinnen und Vertragsarbeiter“. Ihnen wurde bis zu 60 Prozent des monatlichen Nettolohns abgezogen. Die Arbeiterinnen und Arbeiter verließen sich auf die schriftliche Zusicherung, das Geld werde auf ein Konto in Mosambik überwiesen und ihnen bei ihrer Rückkehr zur Verfügung stehen. Sie haben es bis heute nicht zurückerhalten. Stattdessen verrechnete die SED es mit den Staatsschulden der Republik Mosambik.

Rassistische Gewalt

„Aber ich habe auch Angst gehabt wegen meiner Kinder. Ich habe nicht viele, aber ein Kind wurde erst in der Wendezeit geboren, eine Tochter. Aber meine Ex-Frau hat auch ihr Kind mitgebracht. Das Kind war zwar nicht schwarz, sondern weiß. Aber die Menschen haben immer beobachtet: ‚Oh, diese Frau geht mit einem N*‘.“

Die Zeit nach der Maueröffnung war begleitet von zunehmender Fremdenfeindlichkeit und Rassismus gegenüber Menschen, die als nicht Deutsch angesehen wurden. Viele verloren Arbeit und Lebensunterhalt und machten außerdem die Erfahrung, gesellschaftlich ausgegrenzt und angefeindet zu werden. Staatliche Autoritäten sahen oft weg und blieben untätig.

Die Gewalt gipfelte Anfang der 1990er in Pogromen und rassistischen Ausschreitungen. Im September 1991 griffen Rechtsextreme ein Asylbewerberheim im sächsischen Hoyerswerda mit Molotow-Cocktails und Steinen an und vertrieben die Bewohner – unter Beifall vieler Anwohnerinnen und Anwohner. Auch in Westdeutschland kam es zu zahlreichen Übergriffen. In Rostock-Lichtenhagen wurde eine Asylbewerberstelle und ein Wohnheim für „Vertragsarbeiterinnen und Vertragsarbeiter“ mehrere Tage belagert und in Brand gesteckt. In Mölln ermordeten 1992 Rechtsextreme in einem Brandanschlag auf ein Wohnhaus türkischstämmiger Familien drei Menschen. Die Anschläge gipfelten nur ein halbes Jahr später im Mai 1993, als in Solingen fünf Frauen und Mädchen bei einem weiteren Brandanschlag getötet wurden, 14 weitere Familienmitglieder wurden teils lebensgefährlich verletzt.

Der massiven rechtsextremen Gewalt zu Beginn der 1990er Jahre folgten weitere Ausschreitungen gegenüber Menschen. Die Recherchen der Amadeo Antonio Stiftung belaufen sich auf eine Zahl von mindestens 214 Todesopfer rechter Gewalt seit 1990.

schon wieder?

ein einzelfall:

in november 1990 wurde

antonio amadeo aus angola

in eberswalde

von neonazis

erschlagen

sein kind kurze zeit später von einer

weißen deutschen frau

geboren

ihr haus

bald darauf

zertrümmert

ach ja

und die polizei

war so spät da

daß es zu spät war

und die zeitungen waren mit worten

so sparsam

daß es schweigen gleichkam

und im fernsehen kein bild

zu dem mordfall

May Ayim (1960-1996) zählt zu den prominentesten Vertreterinnen der Schwarzen Community in Deutschland. Nach ihr ist das West-Berliner Ufer gegenüber der East Side Gallery benannt.

Zur ihrer Biografie und ihrem Vermächtnis:

https://www.digitales-deutsches-frauenarchiv.de/akteurinnen/may-ayim#actor-content-about

https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/perspektivwechsel-may-ayim-ufer-6687/

Zeitzeugen erinnern sich

Weiterführende Informationen:

Das Projekt „Erinnern stören“ versammelt bislang marginalisierte Perspektiven, welche die bisherige Darstellung des Einheitsprozesses verändern: https://www.rosalux.de/publikation/id/43063/erinnern-stoeren

Zum Prozess der deutschen Vereinigung erschien 2020 ein Band der Zeitschrift „Aus Politik und Zeitgeschichte“: https://www.bpb.de/apuz/312259/deutsche-einheit

Die Bundeszentrale für politische Bildung veröffentlichte weitere Perspektiven auf den Mauerfall

https://www.bpb.de/geschichte/deutsche-einheit/migrantische-perspektiven/

https://www.bpb.de/geschichte/deutsche-einheit/lange-wege-der-deutschen-einheit/

Mehr über die rechtsextreme Gewalt und die Todesopfer ist hier zu finden:

https://www.migazin.de/2018/05/29/deutschlands-kapitel-eine-chronologie-uebergriffe/

https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/todesopfer-rechter-gewalt/

https://www.einheit-interkulturell.de/themen/wiedervereinigung-und-rassismus/

Zu den Pogromen in Hoyerswerda und Rostock-Lichtenhagen informieren diese Webseiten:

https://www.hoyerswerda-1991.de/start.html

https://zivilcourage-hoy.de/unsere-projekte-in-hoyerswerda/hoyerswerda-1991-gedenkwochenende/

https://www.bpb.de/politik/hintergrund-aktuell/254347/rostock-lichtenhagen

Mehr über „Vertragsarbeiterinnen“ und „Vertragsarbeiter“ in der DDR und nach 1990 erfahren Sie hier:

https://vertragsarbeit-mosambik-ddr.de/

https://www.boell.de/de/2020/04/24/vietnamesische-vertragsarbeiterinnen-deutschland

https://www.politische-bildung-brandenburg.de/lexikon/vertragsarbeiter

Podcastfolge zu den Auswirkungen des Mauerfalls: Die Podcast-Reihe „Grenzerfahrung“ von der Stiftung Berliner Mauer entstand 2021 anlässlich des 60. Jahrestags des Mauerbaus und wurde gefördert von der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien. Die Folge „Teilung – Einheit – Mauerspuren“ fragt nach dem Umgang mit den historischen Spuren der Teilung in Berlin. Expertinnen und Experten diskutieren über die Bedeutung der Spuren als Erinnerungs- und Bildungsorte, u.a. geht es um den Erhalt der East Side Gallery aus der Sicht der Stiftung Berliner Mauer und des Künstlers Günther Schaefer. In dieser Folge geht es außerdem um die Auswirkungen des Mauerfalls und des Vereinigungsprozesses auf Menschen, die als nicht Deutsch gelesen wurden. https://www.stiftung-berliner-mauer.de/de/stiftung/podcast-grenzerfahrung