Thema

FluchtimBereichMühlenstraße

Raus aus der DDR

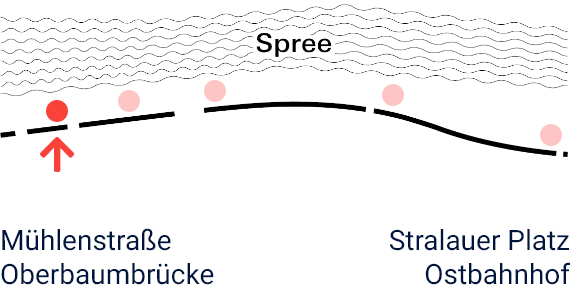

Für einige Menschen war es unvorstellbar, in der DDR zu bleiben. Manche wagten eine Flucht durch die Grenzanlagen und nahmen das Risiko von Haftstrafen, schweren Verletzungen und sogar ihres Todes in Kauf. An der Mühlenstraße gelang bis 1977 mehreren Männern die Flucht nach West-Berlin. Danach war der Grenzstreifen so befestigt, dass ein Entkommen an dieser Stelle fast unmöglich war. Die genaue Zahl der Fluchtversuche ist nicht bekannt.

„Der Grenzdurchbruch wurde zugelassen, weil das System Schwächen aufwies.“

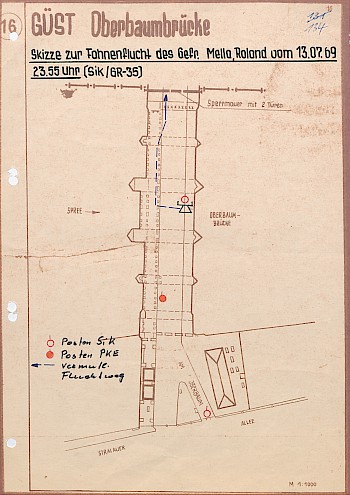

Die Bewachung der Grenze

Soldaten sicherten die Grenze an der Mühlenstraße von Wachtürmen aus und patrouillierten zu Land und zu Wasser. Viele der Grenzsoldaten waren Wehrpflichtige. Für sie war der Dienst normalerweise ereignislos, zugleich jedoch belastend und nervenaufreibend: Wurde ein Fluchtversuch entdeckt, waren die Soldaten angewiesen, die Flucht mit der Waffe zu verhindern. Das Foto der Staatssicherheit zeigt eine Ansicht des Grenzstreifens, wie nur die Soldaten sie hatten.

Vollständige Abriegelung

„Es war alles sehr, sehr grau. Eine Straße, wo es kein Leben gab.“

Die Mühlenstraße gehörte zur Protokollstrecke, also der Route über die Gäste der Staatspartei der DDR vom Flughafen in die Stadt gefahren wurden. Ihnen sollte sich die Grenze uneinsehbar und zugleich ansehnlich präsentieren. Deswegen wurde hier ab 1977 eine Mauer aus Elementen der Grenzmauer 75 gebaut. Sie galt als gepflegter als die sonst in Ost-Berlin übliche Hinterlandmauer. Die Spree und der Grenzstreifen waren nun von der Straße aus nicht mehr zu sehen.

Umleitung in den japanischen Sektor

Thomas Klingenstein wuchs in Ost-Berlin auf. Mit 19 Jahren wurde er aus politischen Gründen verhaftet und in die Bundesrepublik abgeschoben. Nun konnte er sich seinen Traum erfüllen und nach Japan reisen, wo er mehrere Jahre lebte. Haft und Ausbürgerung waren für Klingenstein sein Umweg in den japanischen Sektor.

Raus aus der DDR

Leichte Sprache

Leichte Sprache