Teilung der Stadt

„Die Mauer ist ein Symbol für eine gesamte Generation. Sie stand bei uns für die Trennung und Teilung, auch im Alltag.“

Der Bau der Berliner Mauer am 13. August 1961 teilte Berlin in zwei Teile. Die Mauer trennte Familien und Freunde voneinander, schnitt gewohnte Wege ab und zerstörte ein intaktes Stadtleben. Für die Menschen in Friedrichshain und Kreuzberg brach eine wichtige Verbindung ab, als die Oberbaumbrücke abgeriegelt wurde. Aber weiterhin lebten Menschen am Friedrichshainer Spreeufer. Heute nicht mehr sichtbar, waren an der Mühlenstraße Gebäude mit Wohn- und Arbeitsstätten bis ans Wasser gebaut. Die Fenster waren vergittert, behelfsmäßige Sperren sollten den Zugang an das Wasser und Fluchtversuche verhindern. Bis 1977 wurden alle Gebäude entlang der Mühlenstraße abgerissen, um einen frei geräumten Grenzstreifen zu erhalten und Fluchten unmöglich zu machen. An der Straße wurde die „Grenzmauer 75“ errichtet, 3,6 Meter hohe, weiß-grau gestrichene Mauerelemente auf 1,3 Kilometer Länge prägten fortan das Bild.

Arbeiten an der Grenze in der Friedrichshainer Mühlenstraße (Ost-Berlin)

Das Leben mit der Mauer war für viele Menschen Teil ihres Alltags. Die Mühlenstraße war eine wichtige Verkehrsverbindung in die Stadt und diente hauptsächlich dem Verkehr. Täglich fuhren die Menschen hier entlang der „Grenzmauer 75“, die einen tristen und grauen Eindruck hinterließ. Das einzige Gebäude zwischen Mühlenstraße und Spree, das nicht von den Grenztruppen der DDR abgerissen wurde, war der Getreidespeicher. Er gehörte zur Osthafenmühle auf der anderen Straßenseite und war für die Mehlproduktion der DDR zu wichtig. Die Beschäftigten der Mühle arbeiteten täglich direkt an der Grenze. Sie betraten den Grenzstreifen durch ein Pförtnerhaus in der Berliner Mauer. Das Geschehen im Speichergebäude stand unter der Beobachtung der Stasi.

Nur wenige hundert Meter entfernt befand sich das „VEB Narva Kombinat Berliner Glühlampenwerk“, in dessen Hauptgebäude heute BASF einen Standort hat. Hier arbeiteten Ende der 1970er mehr als 6.000 Menschen. Wie in anderen Volkseigenen Betrieben in der DDR reichte das Betriebsleben weit ins Private hinein. Eine sozialistische „Volkskultur“ sollte die Kluft zwischen Arbeiterklasse und Intellektuellen überwinden. So organisierte der VEB Narva Ferienlager für Kinder der Angestellten und unterhielt eigene Sport-, Freizeit- und Kulturvereine sowie einen Jugendclub. Auch eine Berufsschule gehörte ihm an. Das kulturelle Angebot wurde durch eine Sprachschule für „Vertragsarbeiterinnen“ und „Vertragsarbeiter“, die aus sozialistischen Bruderstaaten in die DDR kamen, ergänzt –in unmittelbarer Nähe zur Grenze. Zur räumlichen Nähe von Alltag und Grenze gehörte das Verbot, sich den Grenzanlagen an der Mühlenstraße zu nähern. Volkspolizisten sicherte das so genannte Vorfeld der Grenze und hielten die Mühlenstraße unter Beobachtung.

Zeitzeugen erinnern sich

Die Grenze in Kreuzberg

„West-Berlin war ein ganz schönes kosmopolitisches Dorf.“

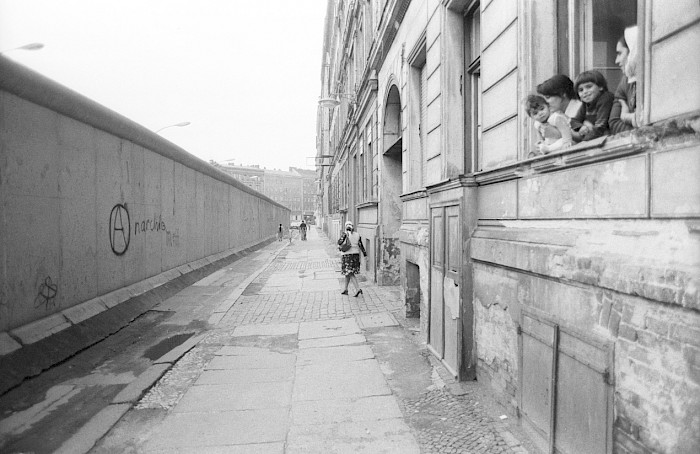

In Kreuzberg war die unmittelbare Nähe zur Grenze und zur Mauer alltäglich sichtbar. An vielen Stellen durchschnitt sie Wohngebiete und teilte Straßenzüge. Die Menschen arrangierten sich mit dem Bau so gut es ging. Für die Bewohner Kreuzbergs bedeutete sie jedoch auch die Verschiebung vom Stadtzentrum zu einem Randbezirk. Das machte sich auch in den Sozialstrukturen bemerkbar: wohlhabendere Menschen zogen in andere Bezirke, für sie kamen Kunstschaffende, Studierende und Migrantinnen und Migranten. Anders als den Menschen in Friedrichshain war es Kreuzbergerinnen und Kreuzbergern möglich, sich der Mauer zu nähern. Das Berühren der Mauer war verboten und gefährlich, sie stand auf DDR-Territorium. Dennoch diente sie bereits seit ihrer Errichtung 1961 als Leinwand für Botschaften und politische Parolen. Ab Mitte der 1970er Jahren entdeckten Künstlerinnen und Künstler die neu gebaute und weiß getünchte „Grenzsicherungsmauer 75“ als optimalen Malgrund für vielfältige Kommentare, Schriftzüge und Kunstwerke.

„Das war hier so der Arsch der Welt. Hier war ja Feierabend, da drüben war Sowjetunion.“

Die Spree war zwar Grenzgewässer, aber der Uferbereich war für die Menschen aus Kreuzberg auch ein beliebter Aufenthaltsort zum Verweilen, Spielen und Angeln. Die Spree gehörte in ganzer Breite zur DDR, deswegen war Schwimmen nicht erlaubt und selbst das Einsteigen in das Wasser in Notfallsituationen wäre als „unerlaubter Grenzübertritt“ von der DDR gewertet worden. Das hatte schwerwiegende Folgen. Zwischen 1966 und 1975 ertranken fünf Kinder am Ufer. Andreas Senk (6 Jahre), Cengaver Katrancı (8 Jahre) Siegfried Kroboth (5 Jahre), Giuseppe Savoca (6 Jahre) und Çetin Mert (5 Jahre) fielen beim Spielen am Ufer ins Wasser und ertranken. Die DDR-Grenztruppen handelten zu spät. Den West-Berliner Rettungskräften war es verboten, einzugreifen. Erst 1976 trafen West-Berlin und DDR eine Vereinbarung zur Vermeidung von Unfällen im Grenzfluss: Rettungssäulen für Notrufe wurden installiert und Zäune am Ufer errichtet.

„Und dieser Konflikt, der sich dann abspielt. Sie haben alles, Sie könnten helfen, aber Sie dürfen nicht helfen, weil es politisch nicht gewollt ist“

Zeitzeugen erinnern sich

Die Actionbound-Tour SpurenWandler des Kulturrings in Berlin e.V. führt auf eine Entdeckungsreise entlang des ehemaligen Grenzverlaufs in Friedrichshain-Kreuzberg:

https://www.kulturring.berlin/projekte/spurenwandler

Podcastfolge zum Leben im geteilten Berlin: Die Podcast-Reihe „Grenzerfahrung“ von der Stiftung Berliner Mauer entstand 2021 anlässlich des 60. Jahrestags des Mauerbaus und wurde gefördert von der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien. In der Folge „Alltag in Teilung“ wird darüber gesprochen, wie sich das Leben im geteilten Berlin entwickelt hat. Die hohe Betonmauer gehörte zum Alltag der Bewohnerinnen und Bewohner Berlins. Aber nicht alle Menschen wollten die Grenzabriegelung hinnehmen, sie versuchten, aus der DDR zu fliehen. Expertinnen und Experten geben Auskunft über das Grenzregime der DDR und berichten von den mindestens 101 Menschen, die bei einem Fluchtversuch ums Leben kamen oder inhaftiert wurden. https://www.stiftung-berliner-mauer.de/de/stiftung/podcast-grenzerfahrung