1977 nicht zerstört

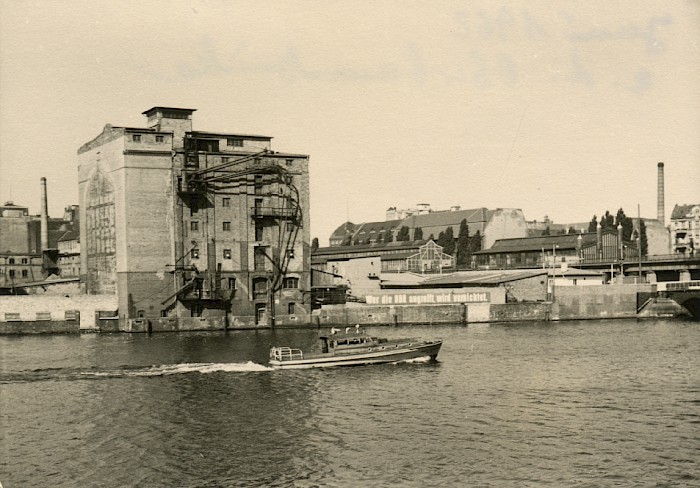

Von den ursprünglichen Bauwerken am Friedrichshainer Ufer ist nur der Getreidespeicher der Osthafenmühle erhalten geblieben. Er wurde 1977 nicht zerstört, als alle weiteren Häuser und Industriebauten am Ufer der Mühlenstraße im Zuge des Grenzausbaus abgerissen wurden. Die Osthafenmühle und der Speicher blieben unberührt, weil sie für die Mehlproduktion in der DDR zu wichtig waren. Bis 1995 wurde in der einst größten Mühle der DDR gearbeitet.

Gründung der Osthafenmühle

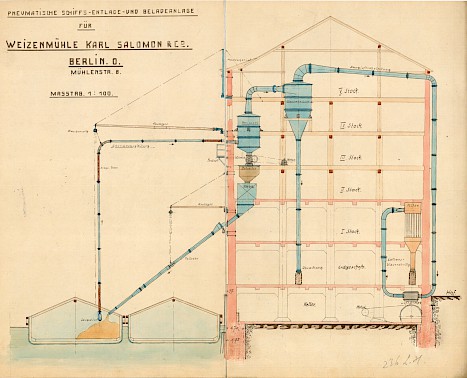

Karl Salomon kaufte 1893 die Weizenmühle in der Mühlenstraße Nr. 8 und machte daraus ein florierendes Unternehmen. 1878/80 ließ er einen schlichten, modern anmutenden Speicher an der Spree bauen. Damit konnte die Mühle als einzige in Berlin sowohl über die Wasserstraße als auch den rückwärtig gelegenen Güterbahnhof beliefert werden.

Nach dem Tod Karl Salomons wurde die Mühle 1921 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt, deren Startkapital u.a. die Erbinnen finanzierten. In der zweiten Hälfte der 1920er Jahre durchlief der Betrieb schwierige Zeiten, von denen er sich erst in den 1930er Jahren erholte. 1932 stiegen die Rentenbank-Kreditanstalt und die Deutsche Zentralgenossenschaftskasse mit 2 Millionen Reichsmark in die Firma ein, der Name wurde in Osthafenmühle GmbH geändert. Mit der Übernahme durch die beiden Kreditinstitute ging die Firma quasi in staatliche Hand über. Im Aufsichtsrat saßen 1932, neben den Vertretern der Deutschen Mühlenvereinigung und der Gesellschaft für Getreidehandel, Abgesandte der Deutschen Rentenbank Kreditanstalt, der Deutschen und der Dresdner Bank. Die Gründungsfamilie Salomon war anscheinend nicht länger in der Firma vertreten.

Die Osthafenmühle im Nationalsozialismus

Unter nationalsozialistischer Herrschaft lief die Produktion ungehindert weiter, auch nach Beginn des Krieges. Das Getreide war für die Versorgung der Armee und der Zivilbevölkerung notwendig. Konkret bedeutete das im Fall der Osthafenmühle GmbH jedoch auch, dass sie an der Ausbeutung der besetzten sowjetischen Länder beteiligt war, vor allem der Ukraine. Es gibt Hinweise darauf, dass die Osthafenmühle im „Zuge des Wirtschaftsaufbaus als Einsatzfirma im Gebiet um Nikolajew“ tätig war. Einzelne Angestellte wurden dorthin entsandt. Damit war die Osthafenmühle Teil der Infrastruktur, die in der besetzten Sowjetunion Nahrungsmittel abzog, um sie an die deutsche Besatzungsarmee und die deutsche Zivilbevölkerung zu verteilen. Sie war Teil einer deutschen Besatzungspolitik, die in den besetzten Gebieten absichtlich Hunger verursachte, und die Millionen von Frauen, Kindern und Männern gezielt ums Leben brachte.

Die Ausplünderungspolitik sorgte dafür, dass in Berlin weiter Getreide in der Osthafenmühle vermahlen werden konnte. Je länger der Krieg andauerte, umso mehr fehlten auch in der Mühle Arbeitskräfte, bereits 1940 sind auf der Liste der Arbeitenden zehn Polen verzeichnet – Kriegsgefangene, die gezwungen wurden, in der Mühle zu arbeiten.

Die Osthafenmühle erlitt kurz vor dem Kriegsende im April 1945 einen Bombenschaden von den sowjetischen Besatzern. Dennoch nahm sie nach der Befreiung Berlins von der nationalsozialistischen Herrschaft und der deutschen Niederlage schnell wieder ihren Betrieb auf und versorgte die Berliner Bevölkerung.

Die Osthafenmühle in der DDR

1946 wurde die Osthafenmühle verstaatlicht und der VEB Osthafenmühle gegründet, der 1966 mit weiteren Mühlen zum VEB Osthafenmühlen vereinigt und 1969 zusammen mit weiteren Getreideproduktionsstätten zum Kombinat Getreidewirtschaft Osthafenmühlen zusammengefasst wurde. Die Mühle versorgte mit ihren Mehlprodukten ganz Ost-Berlin. Bis 1990 arbeiteten etwa 150 Personen in der Osthafenmühle, 500 im gesamten Kombinat Getreidewirtschaft.

Nach der Maueröffnung und der Währungsunion mit der Bundesrepublik Deutschland veränderte sich auch für die Osthafenmühle alles. Am 1. Juli 1990 wurde das Kombinat geteilt, die neu gegründete Osthafenmühle GmbH musste bereits August 1990 Kurzarbeit anmelden. Zunächst waren die Betreiber der GmbH optimistisch, dank der niedrigeren Löhne auch gegenüber der Konkurrenz aus dem Westen bestehen zu können. Doch diese Rechnung ging nicht auf, obwohl bereits 1991 fast zwei Drittel der Belegschaft entlassen worden war. Mitte der 1990er Jahre wurde die Osthafenmühle von zwei Konkurrenten aufgekauft und stillgelegt, ein Vorgehen, das vom Kartellamt später als Bruch der Wettbewerbsregeln unter Strafe gestellt wurde.

Ein Pförtnerhaus in der Berliner Mauer

An der East Side Gallery steht ein unscheinbares, aber einzigartiges Denkmal: ein in die Berliner Mauer eingebautes Pförtnerhäuschen. Es wurde 1977 vom Kombinat Getreidewirtschaft gebaut und war Teil des DDR-Grenzregimes.

Zum Kombinat Getreidewirtschaft gehörte die Osthafenmühle, einer der größten Mühlen der DDR. Die Mühlengebäude befanden sich nördlich der Mühlenstraße, direkt an der Spree lag der zum Betrieb gehörende Getreidespeicher. Ein großer Teil des Getreides für die Mühlen wurde über die Spree angeliefert, dann über ein pneumatisches System vom Schiff in den Speicher und von dort unterirdisch zur Mühle gepumpt. Nach dem Mahlvorgang wurde die Spreu in Lastkraftwagen in den Speicher gebracht und mit Lastschiffen abtransportiert.

Seit dem Mauerbau am 13. August 1961 stand der Getreidespeicher mitten im Grenzstreifen. Trotzdem blieb er durch ein Tor für die Arbeiter und Lieferwagen von der Mühlenstraße aus erreichbar. Als Mitte der 1970er Jahre die “Grenzmauer 75” eingesetzt wurde, musste für den Zugang zum Speichergebäude eine andere Lösung gefunden werden. Der 3,60 Meter hohe Mauertyp löste die vorherigen Zäune, Tore und Absperrungen ab. Damit die DDR-Grenztruppen einen frei geräumten Grenzstreifen erhielten, wurden sämtliche Gebäude entlang der Spree in der Mühlenstraße abgerissen. Nur der Speicher blieb stehen, weil seine Bedeutung für die Anlieferung des Getreides wichtig war. Der Zugang und die Zufahrt zum Speicher passierte ab diesem Zeitpunkt durch die “Grenzmauer 75”, in die ein Metalltor und ein Pförtnerhaus eingebaut wurden. Der Einlass und Ausgang beim Pförtner erhöhte die Kontrolle des Grenzstreifens. Um zum Speicher zu gelangen, mussten die Mitarbeiter sich den Arbeitsgang von der Kombinatsleitung genehmigen lassen und sich beim Pförtner melden.

Das Pförtnerhaus diente zusätzlich als Zugang der DDR-Grenzsoldaten in den Grenzstreifen. Arbeiter und Grenzsoldaten konnten sich jedoch im Grenzstreifen nicht begegnen, sie hatten unterschiedliche Türen und durch einen Zaun getrennte Wege. Ein zweiter Raum im Pförtnerhaus war nur von der Straßenseite aus begehbar, es gab keinen Durchgang zum Grenzstreifen. Er diente als Wachstube für die Volkspolizei. Die Polizisten überwachten das „Vorfeld der Grenze“.

Weiterführende Informationen: