Viele Geschichten der Mühlenstraße aus der Zeit vor dem Bau der Berliner 1961 sind bis heute unerzählt. Es haben sich keine baulichen Spuren dieser Zeit erhalten. Aber historische Fotos und Dokumente geben Hinweise zu den Menschen, die hier früher lebten und arbeiteten.

Gummiwaren aus der Mühlenstraße – Kolonialismus in der Mühlenstraße

In der Mühlenstraße Nr. 70/71 - auf der Luftaufnahme sind die Gebäude zwei Häuser links vom Bildrand noch zu sehen – stand seit 1843 eine der ersten deutschen Guttapercha-Fabriken. Der von W. Eliot gegründete Betrieb schloss sich 1870 mit weiteren Unternehmen zur Berliner Gummiwaren-Fabrik zusammen, 1886 wurde er zur Vereinigten Berlin-Frankfurter Gummiwarenfabrik und dann 1929 zur „Veritas Gummiwaren AG“. 1927 wurde das Grundstück an der Mühlenstraße verkauft, der Firmensitz nach Lichterfelde verlagert. „Veritas“ entwickelte zusammen mit der „IG Farben“ einen synthetischen Kautschuk, die Firma spezialisierte sich zunehmend auf die Reifenherstellung. Bis heute ist die Firma in diesem Feld aktiv.

Guttapercha und Kautschuk waren Grundstoffe für die Gummiherstellung. Gummi war einer der Schlüsselrohstoffe für die industrielle Entwicklung Deutschlands. Die Ummantelung von Stromkabeln, Treibriemen, Gummiringe zur Abdichtung, Autoreifen – viele Produkte, die für die Industrialisierung und die damit auch einhergehende Motorisierung notwendig waren, sind aus Kautschuk oder Guttapercha gefertigt worden.

Beide Gummi-Grundstoffe gab es nur außerhalb Europas, da sie aus dem Milchsaft tropischer Pflanzen hergestellt werden. Deutschland konnte diesen Rohstoff günstig bekommen – in den eigenen Kolonien und aus anderen europäischen Kolonien. Dafür wurden Menschen in Südamerika und Afrika mit Gewalt und Terror zur Gewinnung des Milchsafts gezwungen, z.B. in den deutschen Kolonien in Ost-Afrika, dem heutigen Kamerun, Tansania und Ruanda. Gewinne machten mit diesem Schlüsselrohstoff der Industrialisierung nur die europäischen Zwischenhändler und diejenigen, die aus dem Rohstoff Produkte herstellen ließen, darunter auch eine Fabrik in der Mühlenstraße.

Jüdisches Unternehmertum in der Mühlenstraße

In der Mühlenstraße hat es mindestens elf Firmen mit jüdischen Eigentümerinnen und Eigentümern gegeben. In der Zeit der Weimarer Republik bis 1933 waren sie rechtlich den nichtjüdischen Deutschen gleichgestellt. Mit der Machtübernahme der nationalsozialistischen Partei in Deutschland 1933 wurde es für sie immer schwieriger, dann unmöglich, ein selbstbestimmtes und freies Leben zu führen. Unter der nationalsozialistischen Herrschaft wurden jüdische Deutsche diskriminiert und aus dem wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Leben ausgeschlossen. Neue Gesetze schränkten ihre Grundrechte ein und schafften sie schließlich ab. Ein wesentlicher Aspekt der antisemitischen Politik war es, Jüdinnen und Juden ihre wirtschaftliche Grundlage zu entziehen. Die Stadt Berlin beendete die Zusammenarbeit mit jüdischen Firmen, Jüdinnen und Juden wurden vom Verkauf auf Märkten ausgeschlossen, jüdische Unternehmende bedrängt oder mit Gewalt gezwungen, ihre Firmen zu verkaufen. Einerseits wurden so die Lebens- und Arbeitsbereiche jüdischer und nichtjüdischer Berlinerinnen und Berliner immer stärker voneinander getrennt, andererseits den Berliner Jüdinnen und Juden jegliche Möglichkeit genommen, ihren Lebensunterhalt zu erwirtschaften.

Die Firmen im jüdischen Eigentum in der Mühlenstraße wurden bis spätestens 1937 aus dem Handelsregister gestrichen. Über das Leben der Familien ist nur wenig bekannt. Einige konnten Deutschland verlassen und so die Shoah überleben, andere aber lebten in Berlin, bis sie deportiert wurden. Einer, dessen Namen wir kennen, war Siegfried Abramowsky, Miteigentümer einer Knopffabrik in der Mühlenstraße. Im Alter von 70 Jahren deportierten die Nazis ihn im Juli 1942 ins Ghetto Theresienstadt, wo er durch den Hunger, die mangelhaften hygienischen Bedingungen und die fehlende medizinische Versorgung ermordet wurde.

Weiterführende Informationen:

Todesfallanzeige zum Tod von Siegfried Abramowsky: https://www.holocaust.cz/de/datenbank-der-digitalisierten-dokumenten/dokument/85344-abramowsky-siegfried-todesfallanzeige-ghetto-theresienstadt/

NS-Zwangsarbeit in der Mühlenstraße

Die deutsche Wirtschaft konnte unter nationalsozialistischer Herrschaft im Krieg nur durch den Einsatz von Millionen von Zwangsarbeitenden aufrechterhalten werden. 13 Millionen Menschen wurden gezwungen, im Deutsche Reich zu arbeiten – Jüdinnen und Juden, Sinti und Roma, KZ-Häftlinge und Kriegsgefangene und nach Deutschland verschleppte „Zivilarbeiter“: Frauen, Männer und Kinder aus den besetzten Gebieten Europas. Weitere 13 Millionen wurden in den besetzen Gebieten zur Arbeit gezwungen. Die Behandlung der Zwangsarbeitenden war dabei vom Rassismus der NS-Ideologie geprägt, westeuropäische Arbeitende wurden besser verpflegt und untergebracht als osteuropäische. Am schlechtesten behandelt wurden Jüdinnen und Juden sowie Sinti und Roma, kaum anders auch sowjetische Kriegsgefangene.

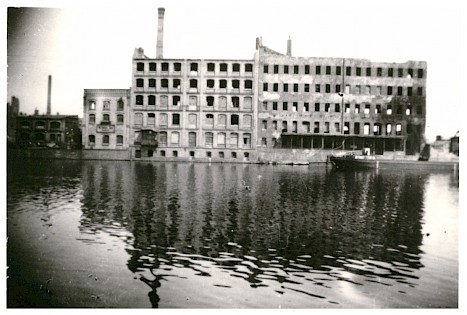

1943 lebten über eine halbe Million Zwangsarbeitende in Berlin, davon einige auch in der Mühlenstraße. Mit Sicherheit wurde in der Osthafenmühle Zwangsarbeit geleistet, für 1941 ist die „Ausleihe“ von Kriegsgefangenen aus dem Lager an der Kaulsdorfer Straße nachgewiesen.

Im Eduard-Müller-Haus, dem Gesellenwohnheim der Kolping-Familie an der Mühlenstraße 60 b und c, waren einige Monate 1944 bis 1945 Zwangsarbeiter der Siemens-Plania aus den Niederlanden und/oder Belgien untergebracht. Die Firma produzierte „kriegswichtige“ Kohleerzeugnisse. Als Westeuropäer mussten sie nicht in einem Barackenlager leben. Jedoch waren auch sie der Willkürherrschaft der Arbeitgeber und der Deutschen unterworfen. Sie konnten ihre Arbeitsbedingungen nicht beeinflussen, ihren Arbeitsplatz nicht wechseln und Berlin nicht ohne Erlaubnis verlassen.

Weiterführende Informationen:

Informationen zum Lager an der Kaulsdorfer Straße in Berlin-Biesdorf: https://www.gedenktafeln-in-berlin.de/gedenktafeln/detail/lager-kaulsdorfer-strasse-90-stele-2/2947